- Détails

- Catégorie : Aisne - 02

- Clics : 38472

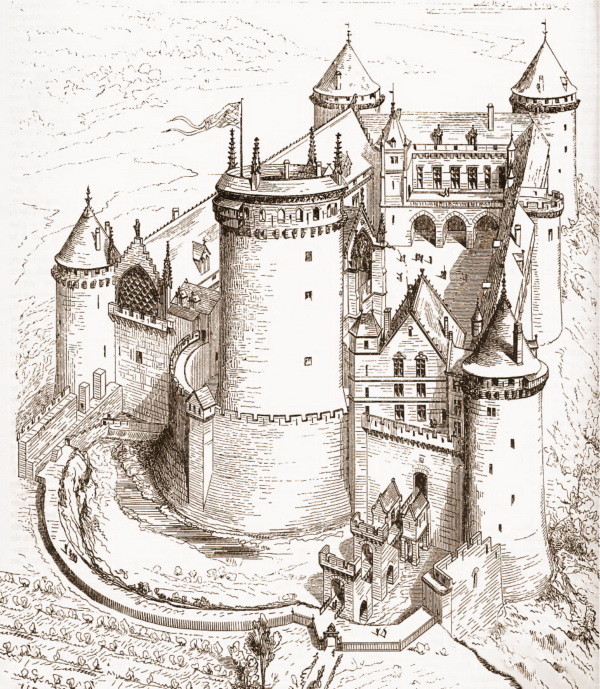

Château de Coucy

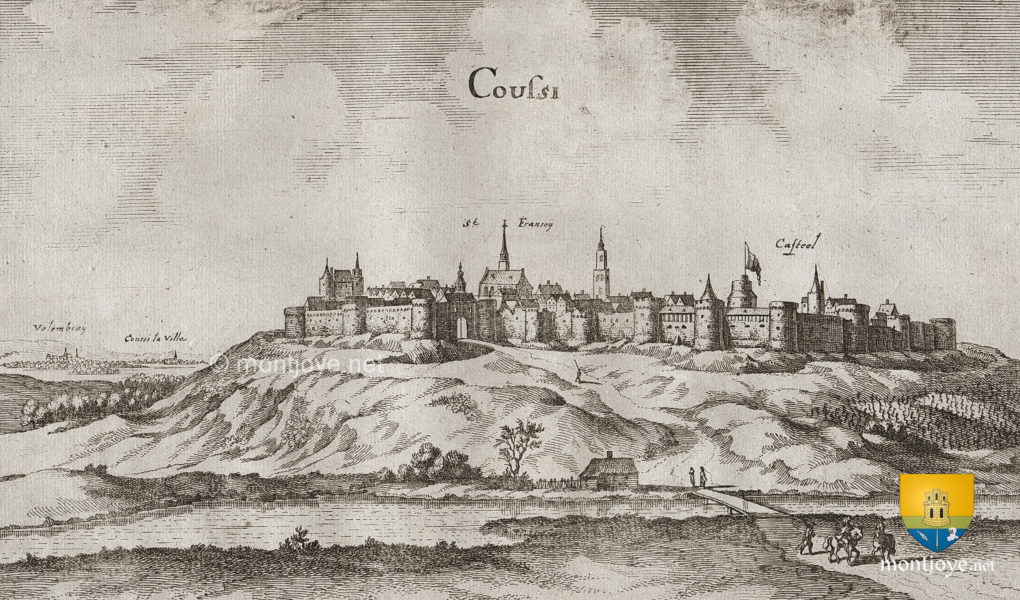

Le Château de Coucy, en Picardie, est l’une des plus impressionnantes forteresses médiévales de France, célèbre pour son donjon gigantesque et ses remparts qui dominent la vallée de l’Ailette. Construit au XIIIe siècle par Enguerrand III, puis transformé en palais seigneurial par Enguerrand VII, il fascine aujourd’hui autant par la puissance de son architecture que par le romantisme de ses ruines, en partie détruites en 1917.

Véritable « château qui défiait les rois », Coucy a longtemps symbolisé l’orgueil de ses seigneurs, dont la devise vantait plus la grandeur de Coucy que celle de la royauté, ce qui nourrit encore de nombreuses légendes locales et anecdotes médiévales. La destruction spectaculaire de son immense donjon par l’armée allemande, lors de leur repli pendant la Première Guerre mondiale, a marqué durablement les esprits et fait du site un mémorial emblématique, attirant aujourd’hui les passionnés d’histoire, de patrimoine et de belles photos de ruines monumentales.

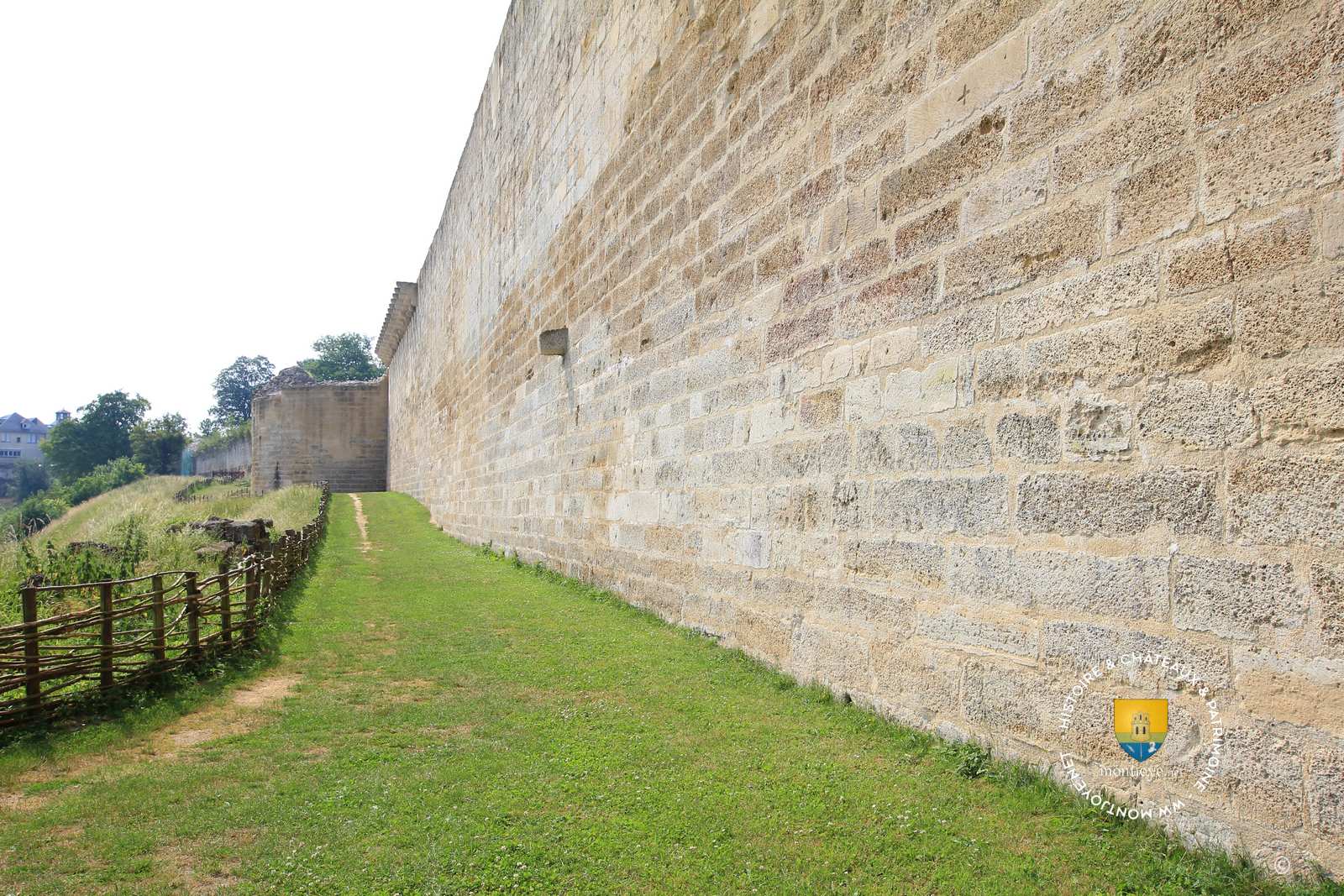

Perché sur un éperon rocheux, le château offre au visiteur un panorama exceptionnel sur la vallée de l’Ailette et la campagne axonaise, tandis que la promenade le long des remparts et des vestiges plonge dans une ambiance médiévale idéale pour un week-end culturel en Hauts-de-France. Entre visites guidées, parcours le long des murailles, jardin médiéval des sires de Coucy et sentiers de randonnée, le site constitue aujourd’hui une destination incontournable pour un séjour historique et touristique à Coucy-le-Château-Auffrique.

Le château a été construit au début du XIIIe siècle , vers 1220-1225, il couvre environ 12 hectares pour une longueur totale du pourtour de 1.7km avec 33 tours. Le château de Coucy est un des châteaux les plus fortifiés du royaume de France.

Détruit en grande partie ,volontairement sans réel objectif militaire sous le commandement direct de Lunderdorff, par les Allemands pendant la première guerre mondiale en faisant exploser le plus grand donjon chrétien d’Europe. Il subit le même sort que le château de Ham. Il avait failli, à l’instar du château de Pierrefonds, être reconstruit dans son intégralité au XIXe, mais Napoléon III a préféré celui de Pierrefonds.

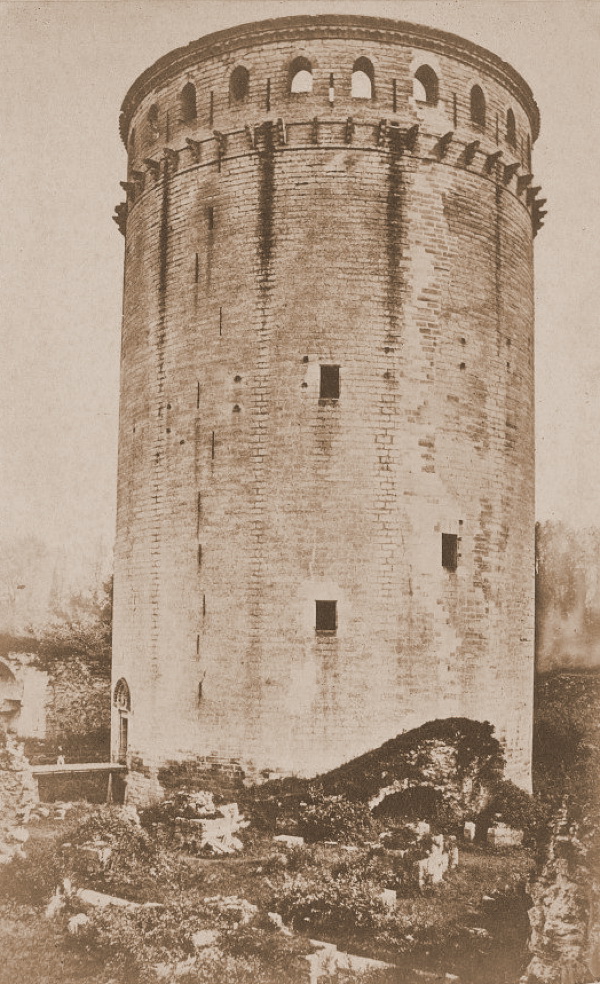

Le donjon de Coucy était réputé pour être le plus haut donjon d'Europe avec une hauteur au-dessus du sol de 54 mètres pour 31 mètres de diamètre, soit 4 mètres en plus de hauteur que celui du donjon de Vincennes ou 2 mètres de plus par rapport à la Tour de Crest.

Informations

- Adresse : Rue du Château, 02380 Coucy-le-Château-Auffrique

- Carte : Plan de Coucy

- Téléphone : 03 23 52 71 28

- Email :

- Sites : Officiel http://coucy.monuments-nationaux.fr/ - Site divers : Balade à moto autour de Coucy Chimay

- Heures d'ouvertures & Visites du château : 2 mai au 4 septembre, 10h à 13h et 14h à 18h30

5 septembre au 30 avril, 10h à 13h et 14h à 17h30 - Fermé 1er janvier, 1er mai, 25 décembre - Plein tarif : 5,50 € ( 2013 ). Malgré les ruines il reste un château massif, imposant dont il reste de beaux restes et délivre visuellement une belle démonstration de puissance des Coucy.

Historique et Histoire

Après la bataille de Soissons en 486 Clovis victorieux ,contre l’un des derniers représentants en Gaule Romaine Syagrius, cède Coucy et les environs à Saint-Rémi l’évêque de Reims. Mais à sa mort en 533 il lègue Coucy à l’église de Reims.

L’Archevêque de Reims, Hervé, fait construire en 909 une tour de bois avec une base en pierre sur les hauteurs de Coucy, il s’agit là probablement de la première fortification connue de Coucy.

Albéric, peut-être le premier seigneur de Coucy selon certains historiens, menacé d’excommunication par l’église pour avoir retiré des droits à Nogent-sous-Coucy, qu’il a lui-même fondé, est trahi par sa famille. Il est capturé et disparu totalement en 1079, probablement exécuté.

Enguerrand de Boves, comte d’Amiens, qui a participé à la première croisade est, selon d’autres historiens, peut-être le premier seigneur des « Sires de Coucy » en 1079. Il est le descendant de Dreux, seul fils d’Albéric, qui décède à la bataille contre un certain Robert en 1070.

Enguerrand Ier réunit le comté d’Amiens, le domaine de Boves et rajoute les seigneuries de Marle et de la Fère, grâce à la dote de sa femme Ade de Marle fille de Létard de Roucy .

C’est lui qui selon la légende aurait apporté le blason de croisade, en effet selon les récits il aurait combattu les Turcs mais dans la surprise de l’attaque il ne put sortir sa bannière. Il en fait une à la hâte en déchirant son manteau de couleur écarlate fourré de pannes de vair, il en donna des morceaux aux autres chevaliers qui firent la même chose. L’importance du blason, et de la bannière, était réelle dans les combats pour être identifiés facilement.

Enguerrand III est probablement l'édificateur du château vers 1220, il fut notamment présent dans la bataille de Bouvines en 1214.

En 1226 il conspire contre Blanche de Castille, mère de Saint-Louis ou Louis IX, alors régente du royaume de France mais pas directement, en effet il s'attaque surtout aux soutiens du roi dont notamment Thibaud IV de Champagne qui avait agrandir l'enceinte du château de Château-Thierry. Pour attaquer la royauté il va utiliser des pamphlets et autres injures publiques dont l'objectif est de manipuler l'opinion publique, selon Jacques Le Goff dans son livre sur Saint-Louis, p104, ça serait une des premières manifestations de l'opinion publique sur la royauté. C'est de cette histoire que viendrait la devise aujourd'hui célèbre « Roi ne suis, ne prince, ne duc , ne comte aussi ; Je suis le sire de Coucy ». C'est en tout cas une raison pour laquelle il fit notamment renforcer la ville, la basse-cour et le château.

En 1226 il conspire contre Blanche de Castille, mère de Saint-Louis ou Louis IX, alors régente du royaume de France mais pas directement, en effet il s'attaque surtout aux soutiens du roi dont notamment Thibaud IV de Champagne qui avait agrandir l'enceinte du château de Château-Thierry. Pour attaquer la royauté il va utiliser des pamphlets et autres injures publiques dont l'objectif est de manipuler l'opinion publique, selon Jacques Le Goff dans son livre sur Saint-Louis, p104, ça serait une des premières manifestations de l'opinion publique sur la royauté. C'est de cette histoire que viendrait la devise aujourd'hui célèbre « Roi ne suis, ne prince, ne duc , ne comte aussi ; Je suis le sire de Coucy ». C'est en tout cas une raison pour laquelle il fit notamment renforcer la ville, la basse-cour et le château.

Il fait construite également les châteaux de Saint-Gobain, de Marle, le château Fère-en-Tardenois aujourd'hui ruiné proche également du château de Nesles et le château de Folembray, la plupart de ces châteaux ont disparus.

Après s'être réconcilié avec le roi, il meurt cependant en traversant une rivière proche de Vervins, en tombant il s'éventra sur son épée.

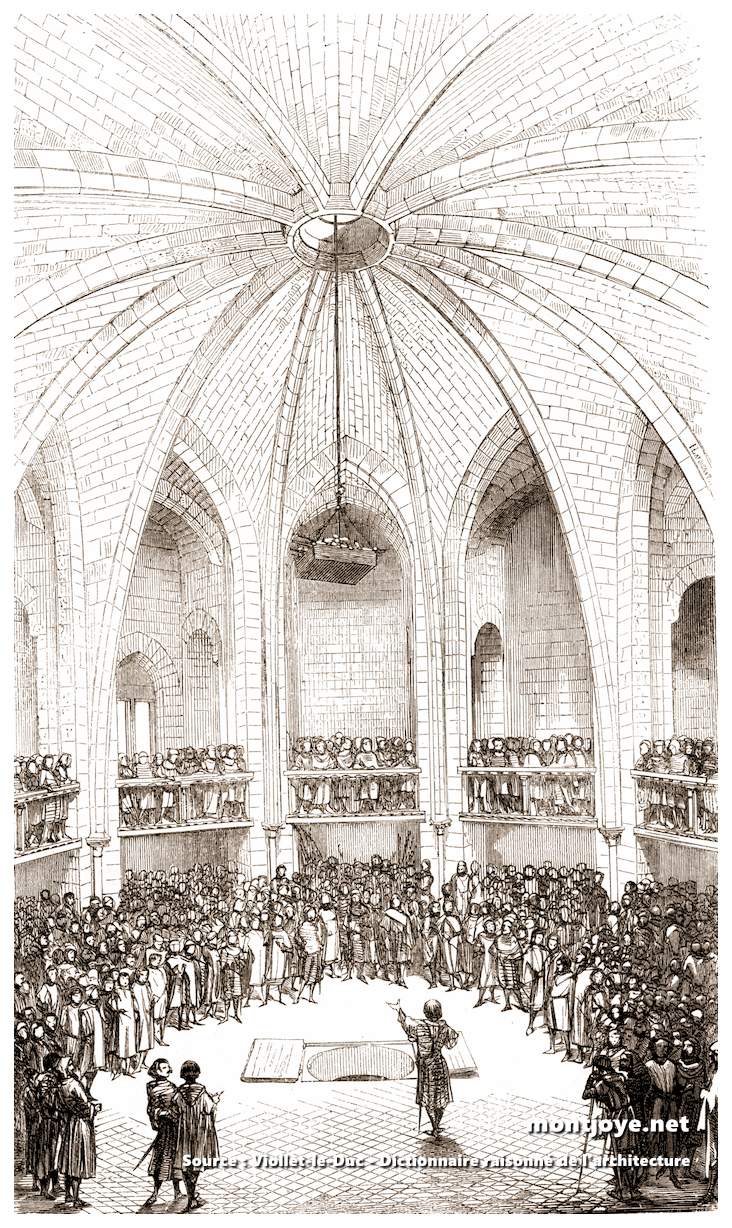

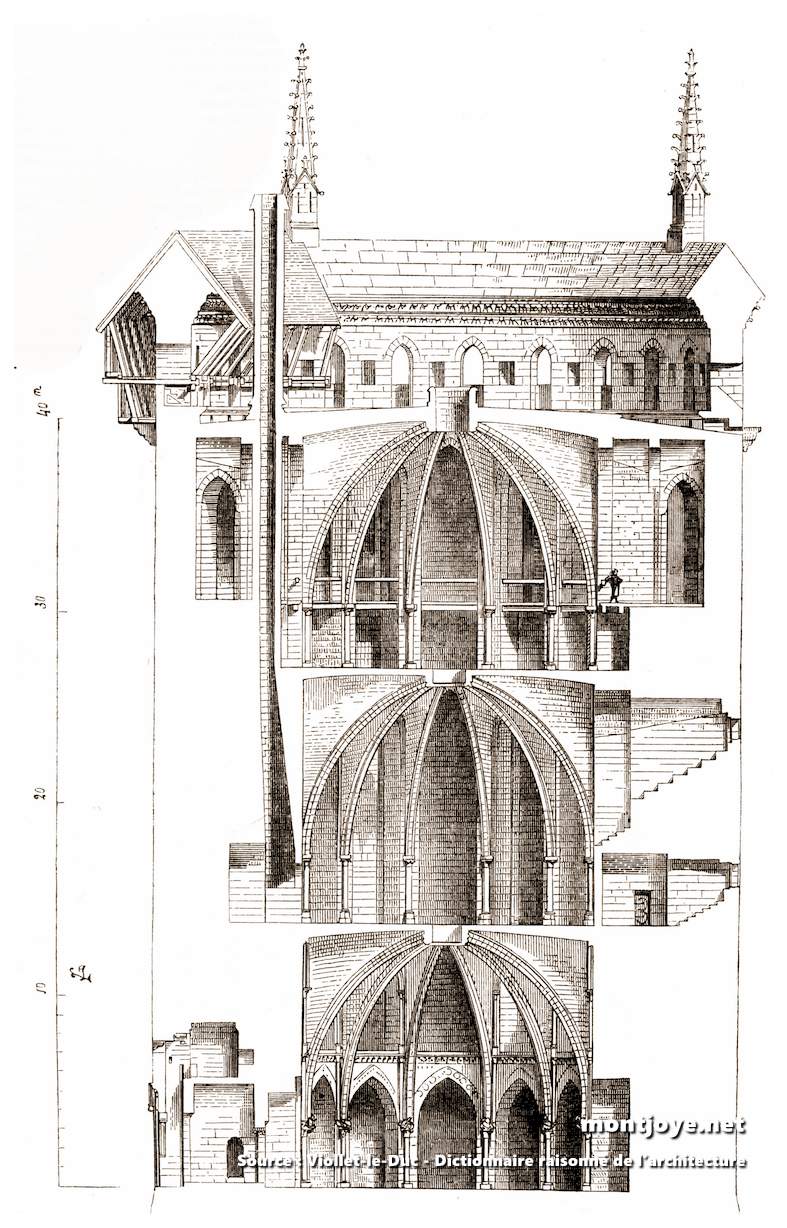

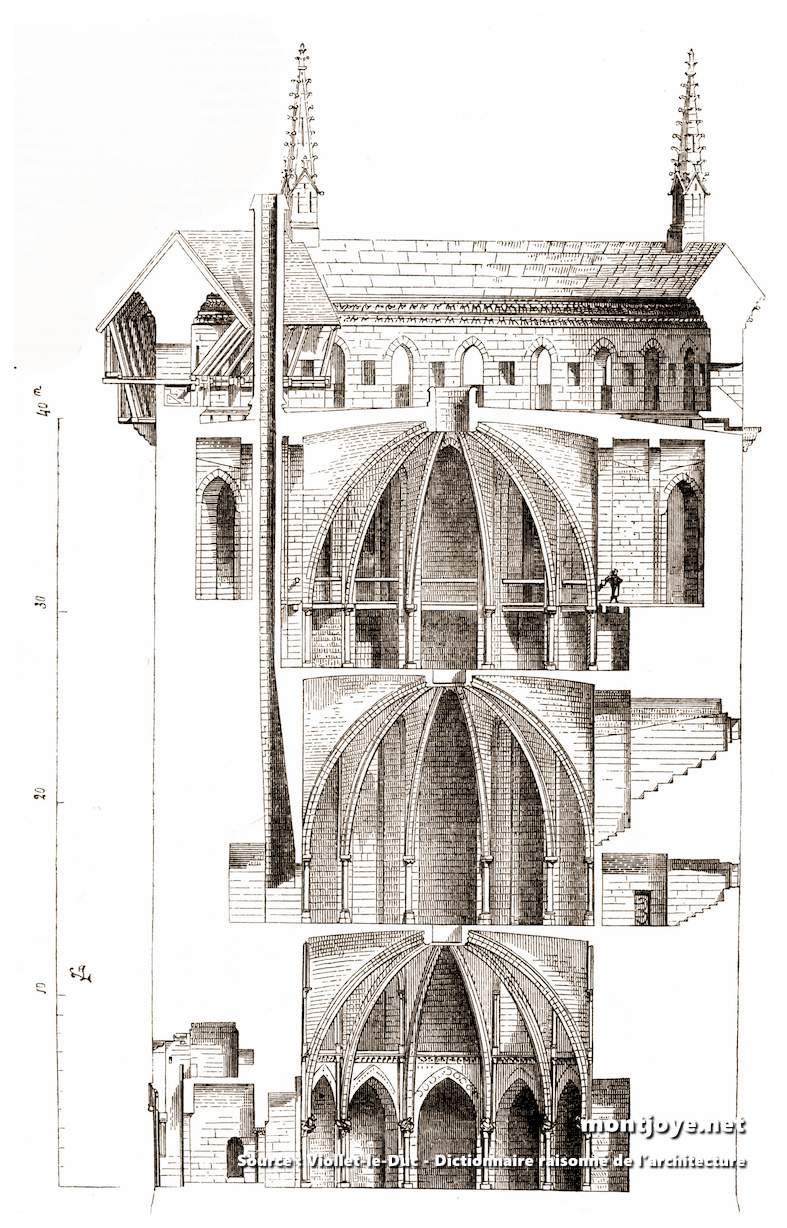

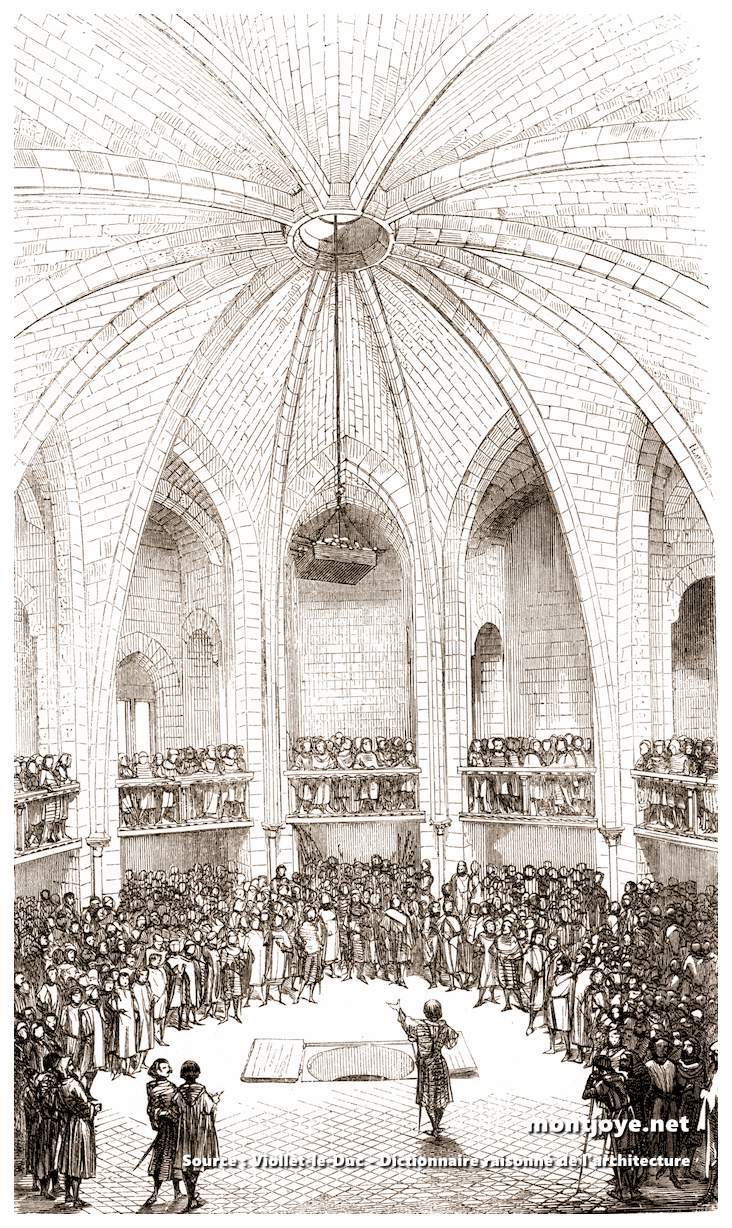

Plan de coupe du donjon de Coucy par Viollet le Duc, dessin de Guillaumot, dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1854-1868 ( tome 5 p79 ). Au centre ce trouvait l'oeil des voutes qui permettait de faire monter ou descendre à manger, des armes, voir des hommes.

Enguerrand IV eut des démêlés avec Saint-Louis. En effet trois jeunes nobles ,et étudiants, vinrent de Flandre pour étudier le Français. Ils furent pendus par Enguerrand IV pour avoir malencontreusement chassé sur ses terres. Mais quand Gilles Le Brun connétable de France, dont les étudiants étaient de la même lignée, et l'Abbé de Saint-Nicolas, qui en avait la responsabilité, l'apprirent ils en informèrent le roi Saint-Louis. Enguerrand IV est donc enfermé au château du Louvre en attendant son jugement. Après avoir longuement hésité à le faire pendre il fut convaincu par les barons de réduire sa peine. Jugé, Enguerrand IV est condamné à payer 10 000 livres ainsi que de faire construire deux chapelles en rédemption. L'argent fut utilisé pour les bonnes œuvres au lieu d'être mis dans la caisse royale comme Louis IX aurait pu le faire, mais il en décida autrement. ( source : Saint-Louis de Jacques Legoff, p240)

Enguerrand VII, est le dernier personnage de la lignée des Coucy, il fait revouter les rez-de-chaussées pour y construire de nouveaux bâtiments résidentiels dont la salle d'honneur décorée par les statues de Preux et le logis seigneurial en particulier.

Mais Enguerrand VII est capturé après sa participation à la bataille de Nicopolis en septembre 1396 avec Jean de Nevers futur duc de Bourgogne, qui y prendra le nom de Jean sans Peur, et le prochain empereur Sigismond de Luxembourg contre les Turcs. Défait et blessé il est emmené en captivité en Bithynie y meurt en 1397.

Sans héritier mâle, sa fille aînée Marie lui succède, mais à la mort de son mari Henri de Bar elle décide de vendre en 1400 pour la somme de 400 000 livres la seigneurie et les dépendances de Folembray, Saint-Aubin, château de la Fère, Saint-Gobain, Marle, le Chatellier, Saint-Lambert, Acy, Cerny et d'autres terres. C'est Louis d'Orléans, père de Dunois, et constructeur du château de Pierrefonds et du château de la Ferté-Milon qui en devient donc propriétaire et termine les travaux d'Enguerrand VII dans le but de renforcer son duché de Valois. Après son assassinat par Jean sans Peur en novembre 1407, le château devient alors un enjeu important entre les Armagnacs et les Bourguignons ; Il est assiégé pendant 3 mois en 1411, par 600 hommes d’armes sous la conduite de Waléran de Luxembourg, comte de Saint-Pol aux ordres du duc Jean Ier de Bourgogne. Robert d'Esnes le capitaine fut contraint de rendre les armes n'ayant plus de vivres.

1419, Pierre Poton, le frère aîné de Xaintrailles, était capitaine du château de Coucy. Il y a fait emprisonner des partisans du duc de Bourgogne capturés par La Hire et son frère. Parmi eux se trouvaient les seigneurs de Maucourt, de Bournonville et d'Humereuilles.

La captivité du duc d’Orléans n’empêcha pas le duc de Bourgogne de poursuivre ses hostilités contre les vassaux de ce prince. Plusieurs seigneurs fidèles à la cause bourguignonne — Maucourt, Bournonville, Humereuilles et d’autres — étaient alors détenus au château de Coucy, placé sous le commandement de Pierre de Xaintrailles, gentilhomme gascon.

Les agents du duc de Bourgogne parvinrent à corrompre deux domestiques du gouverneur, ainsi qu’une femme de chambre éprise d’un des prisonniers. Une nuit de février 1419, cette dernière s’introduisit dans la chambre de son maître endormi, subtilisa les clefs de la grosse tour dissimulées sous son chevet, et ouvrit la porte aux captifs. Sitôt libres, ceux-ci, accompagnés des domestiques complices, se précipitèrent dans l’appartement du gouverneur, qu’ils assassinèrent avec son valet de chambre. Ils égorgèrent ensuite les sentinelles et les hommes dévoués au duc d’Orléans, libérèrent tous les prisonniers et crièrent « Vive Bourgogne ! ». Dans le même temps, un détachement bourguignon, embusqué dans la vallée, pénétra dans la forteresse.

Étienne Vignolles, connu plus tard sous le nom de La Hire, commandait alors la garnison de la ville. Informé de la prise du château, il accourut avec ses troupes jusqu’au pont de la forteresse, espérant en reprendre le contrôle. Mais Humereuilles, posté sur la plate-forme de la grosse tour, fit pleuvoir sur lui et ses hommes une telle quantité de pierres que La Hire, voyant tomber inutilement de nombreux soldats, dut se replier dans la ville et attendre le jour. Constatant bientôt qu’il lui était impossible de tenir avec une garnison trop faible, il fit exécuter soixante prisonniers placés sous sa garde, puis se retira avec ses troupes vers Guise.

Les chevaliers bourguignons appelèrent alors à l’aide Jean de Luxembourg, comte de Ligny. Mais avant de lui ouvrir les portes de Coucy, ils exigèrent qu’il leur laissât la propriété de tout ce qui s’y trouvait. Envoyé à la rencontre du comte, Maucourt n’osa pas lui exposer cette condition. Lorsque Luxembourg arriva devant le château et trouva les portes closes, il soupçonna une trahison. Il fit aussitôt arrêter Maucourt et menaça de le faire exécuter. Effrayés, les gentilshommes ouvrirent les portes. Le comte pardonna à tous et prit officiellement possession de la forteresse, où il plaça une garnison.

Peu après, La Hire, réuni à Pothon de Xaintrailles, avide de venger la mort de son frère, marcha de nouveau sur Coucy et réussit à reprendre la place. Le duc de Bourgogne, conscient de l’importance stratégique de la forteresse, envoya aussitôt des renforts. Son armée fut repoussée, et l’un de ses plus redoutés capitaines, Tabary le Boiteux, chef d’une bande de paysans à sa solde, fut tué devant les murailles.

La même année, le duc de Bourgogne, Jean sans Peur — dont l’audace lui avait valu ce surnom, et qui, pour servir ses desseins, avait ouvert la France aux Anglais — trouva lui-même la mort. Il fut assassiné sur le pont de Montereau, alors qu’il paraissait disposé à se réconcilier avec le dauphin et à unir ses forces aux siennes contre le roi d’Angleterre, dont les conquêtes menaçaient désormais la monarchie.

Coucy demeura sous la domination des Orléanais jusqu’en 1423, date à laquelle la place fut assiégée et prise par les Anglais, maîtres de tout le nord du royaume. source : HISTOIRE DE LA VILLE ET DES SIRES DE COUCY PAR M. LE Cher E. DE L’EPINOIS

Deux domestiques de Pierre Poton ont trahi leur maître. Ils ont libéré les prisonniers et leur ont ouvert les portes du château. Aux cris de "Vive Bourgogne !", les Bourguignons ont massacré les gardes, les portiers, Pierre Poton et tous les soldats du Dauphin qu'ils ont croisés.

À la tête de ses troupes, La Hire tente de reprendre le château en se rendant sur le pont. Cependant, d'Humereuilles et d'autres Bourguignons, positionnés sur la plateforme de la tour, les bombardent de pierres. Face à cette pluie de projectiles, les troupes de La Hire se replient et attendent le lever du jour.

Comprenant qu'il ne peut pas tenir la ville, La Hire fait exécuter soixante prisonniers bourguignons qui sont sous sa garde. Il ordonne ensuite à ses soldats de rassembler leurs affaires et de monter à cheval. Il les mène ensuite en direction de Guise. La prise du château de Coucy a lieu vers la Chandeleur de l'année 1419.

La Hire, Poton de Xaintrailles et d'autres capitaines du Dauphiné continuent de harceler l'armée bourguignonne dirigée par Jean de Luxembourg. Celle-ci est alors cantonnée à Montdidier. Les soldats du Dauphiné, partis de Guise et de ses environs, rejoignent la garnison de Compiègne et avancent jusqu'à Montdidier. En octobre 1419, les Dauphinois, commandés par La Hire et Xaintrailles, s'emparent de la ville.

Louis XII fait entrer le domaine dans la couronne en prenant le titre de Sire de Coucy.

Salle de la garnison, on voit nettement l'oeil des voûtes qui permettait de descendre ou monter des charges, sans avoir à passer par les escaliers. Plan de coupe du donjon de Coucy par Viollet le Duc, dessin de Guillaumot (?), dans son Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, 1854-1868 ( tome 5 p81)

Vers 1540 d'autres travaux sont réalisés dans le château, François Ier fait construite un logis Renaissance et Henri II renforce les fortifications ainsi que la porte de Laon qui est modifiée pour utiliser l'artillerie.

La maîtresse d'Henri IV , Gabrielle d'Estrée donne naissance à César le futur duc de Vendôme dans la ville Coucy.

1652, en pleine Fronde, le gouverneur du château au service du duc d'Orléans refuse d'ouvrir les portes de la forteresse aux troupes du roi, s'en suivis alors un siège de 3 mois. Mazarin fait démanteler le château pour éviter une réutilisation militaire, c'est l'ingénieur Métézeau qui est chargé de faire détruire les portes, la chemise entourant le donjon ainsi que ses voûtes, les tours également dévoûtées.

Abandonné le château se ruine au fur et à mesure, il est utilisé notamment en carrière de pierre par la population.

Révolution Française, il est temporairement utilisé comme prison puis en carrière de pierre jusqu'en 1829 date à laquelle Louis-Philippe le rachète pour 6000 francs, le sauvant d'une destruction totale.

1856, début des travaux de restaurations du château par Viollet-le-Duc qui consolide le donjon médiéval qui fut endommagé par un tremblement de terre.

Grâce au chemin de fer en plein essor à la fin du XIXe, le château de Coucy devient un lieu touristique important avec des dizaines de milliers de visiteurs par an, ce qui pour l'époque est déjà exceptionnel.

Avant la destruction par les Allemands en 1917

Première Guerre Mondiale de 14-18, le château et son environnement est rapidement pris par les Allemands qui l'utilisent pour quartier général de l'état-major car situé à une douzaine de Km du front. Ils y feront par ailleurs venir de hauts dignitaires allemands mais aussi des médecins Turcs. Ainsi le Kaiser Guillaume II y vient à deux reprises.

En 1915 est installé dans Coucy-basse un canon de 380mm ayant pour objectif de bombarder la ville de Compiègne, il y a eu à ce sujet souvent une méprise avec la « Grosse Bertha » ou les « Pariser Kanonen » qui avaient pour but de bombarder Paris.

Après la destruction par les Allemands, véritable massacre du patrimoine, photo prise le 25 juin 1917.

Mais en 1917, le château n'eût pas subi de dégât majeur, l'offensive française du « Chemin des Dames » oblige les Allemands à un retrait stratégique. Lunderdoff décide de faire sauter le Donjon ainsi que les 4 tours d'angle à l'aide 28 tonnes d'explosifs. Il est très probable que ce fut non seulement une action militaire dans le but de supprimer un point d'observation, même si celui-ci restait probablement anecdotique, mais il s'agit surtout de détruire le plus haut donjon chrétien d'Europe. Ils ont également coupé chaque arbre fruitier ….

Cette destruction fut l'objet d'un dégoût certain de la population et fut très largement utilisé dans la propagande Française contre les Boches. Il faut dire que cette destruction relativement sauvage n'avait probablement aucun but militaire, on voit mal comment un château relativement ruiné et son donjon auraient pu résister longtemps et protéger qui que soit en cas d'offensive majeure. Cette méthode de la terre brûlée avait probablement un but psychologique et de vengeance.

Il fut décider de ne pas toucher aux ruines du donjon pour montrer la « Barbarie » allemande, il faut noter aussi que le château de Ham eut également le même sort, pour ce dernier on voit mal également quelles sont les raisons réelles, à part d'affliger aux français un choc psychologique et pratiquer la terre brûlée.

1923, début de la reconstruction de la ville ainsi que le déblaiement des remparts et des tours, seul le donjon fut laissé en l'état.